第一作者:陈纯琪、禹之璞、刘紫薇、姚永鹏

通讯作者:郭瑞庭、高书山

发表期刊:Nature

期刊5-Year Impact Factor:50.5

通讯单位:杭州师范大学基础医学院、天津工业生物技术研究所

论文DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-08670-3

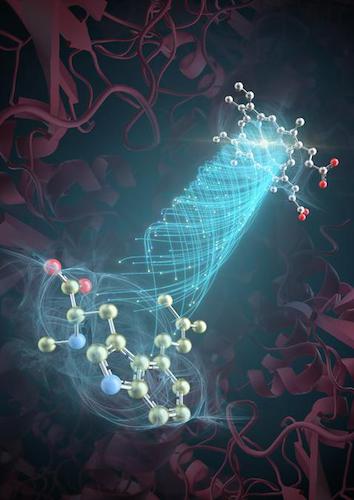

图片摘要

成果简介

我院郭瑞庭教授团队联合中国科学院天津工业生物技术研究所高书山研究员团队,采用单颗粒冷冻电镜技术在麦角生物碱生物合成关键酶EasC研究上取得新突破。该研究相关成果以“Chanoclavine synthase operates by an NADPH independent superoxide mechanism”为题3月6日在国际顶级期刊《自然》(Nature)上在线发表。该研究不仅提出麦角生物碱的生物合成理论基础,也为过氧化氢酶的研究开辟了新的方向。

图文导读

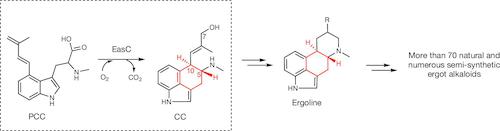

麦角生物碱类化合物最早于上世纪从真菌中分离得到,产生于多种曲霉和青霉,被誉为最重要的临床药用分子和天然毒素,被广泛用来治疗癌症、偏头疼、产后大出血和帕金森症,美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市的相关药物有十余种。近年来,麦角生物碱类化合物的微生物合成体系构建与优化成为各国科学家研究的焦点。研究表明,过氧化氢酶EasC是麦角生物碱生物合成的关键酶,但由于EasC的结构信息缺失,造成底物结合模式与酶催化途径长期以来处于黑箱之中,科学家们无法得知真正的催化机制,更无法进一步进行酶的改造。郭瑞庭教授团队与高书山研究员团队合作,就这一悬而未决的科学问题开展了研究。郭瑞庭教授团队利用单颗粒冷冻电镜解析了EasC与底物的复合体结构,发现EasC底物结合区独立于血红素结合区之外,单独存在于另一个区域中,完全颠覆了以往已知类型由血红素和底物直接结合并催化的酶反应机制。研究团队结合生物化学、同位素化学以及波谱学实验,发现了一种全新的、不依赖辅酶-氧的非典型氧气激活途径。

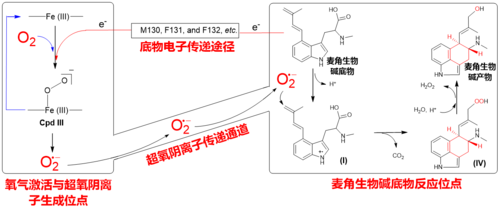

在研究中,EasC将麦角生物碱底物提供的一个电子传递给血红素结合区中的Fe(III)、后者同时和氧气结合形成Fe(III)-O₂− (该复合体名称为Cpd III);Cpd III进一步分解成Fe(III)和超氧阴离子(O2•−)。超氧阴离子通过特定通道传递至底物反应位点,催化一连串复杂的环化反应以生成麦角生物碱。

图1:超氧阴离子生成与麦角生物碱生物合成示意图

据研究团队介绍,在以往的研究中,不同模式的氧气激活途径及其生物合成参与机制鲜见报道。学术界广泛采用的典型氧气激活途径为酶结构中的有机分子或金属离子等辅酶与氧气结合,形成辅酶-氧激活复合体;辅酶-氧激活复合体进一步催化底物的氧化/加氧等生物化学反应。本研究展示了一种全新的氧气激活途径,即将氧气转化为超氧阴离子的非典型机制;该氧气激活途径通过产生超氧阴离子,而非典型激活途径的辅酶-氧复合物,参与微生物药物的生物合成,拓展了关于氧气参与微生物合成代谢的机制和作用的研究,为深入理解微生物在不同环境条件下的代谢过程提供了新的视角和理论基础。同时,本研究也让过氧化氢酶的相关研究从H2O2依赖性酶转向O2依赖性酶,拓展了过氧化氢酶这一氧化酶的研究领域。

小结

此次研究成果不仅为麦角生物碱的生物合成提供了全新的理论依据,还为过氧化氢酶的研究开辟了新的方向。郭瑞庭教授团队的创新成果再次彰显了团队在酶学研究领域的强大实力。未来,团队将继续深耕酶学研究领域,探索更多未知机制,为推动学科发展和科研成果转化做出更大贡献。

作者简介

第一作者:陈纯琪

陈纯琪,杭州师范大学基础医学院教授,博士研究生导师。主要从事酶的结构解析及催化机理研究,擅长基于结构进行理性设计改造。目前已在Nature, Nature Reviews Chemistry, Nature Catalysis, Nature Communications, JACS, Angew. Chem. Int. Ed., ACS Catalysis等SCI期刊发表论文共135篇,共25篇获选为封面文章,申请国内外专利26个,已授权16个。先后主持国家重点专项课题、国家自然科学基金面上项目等。

通讯作者:郭瑞庭

郭瑞庭,杭州师范大学基础医学院教授,博士研究生导师。长期专注于酶结构解析、改造及应用研究,以通讯作者/共同通讯作者先后在Nature, Nature Reviews Chemistry, Nature Catalysis, Immunity, Nature Communications, JACS, Angew. Chem. Int. Ed.等期刊发表SCI 论文180余篇,其中30余篇入选封面文章,申请国内外专利50余项,已授权26项。先后主持国家863项目、国家重点专项课题、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金面上项目、湖北洪山实验室重大专项等。